可靠且高效的設備。 DIY感應加熱鍋爐:特性、示意圖

自己製作的感應加熱鍋爐是一個有利可圖的選擇, 幫您節省暖氣費用 私人住宅、公寓或非住宅建築。

此類設備生產效率高,設計簡單。該系統的工作原理 基於感應電。

此加熱裝置的優點在於其組成元件能夠承受重載。 暖氣鍋爐快速故障的風險很小。此外,在所考慮的設備項目中,沒有可拆卸的連接,從而保證了無洩漏。自製的加熱鍋爐運行安靜,因此可以將其安裝在方便的位置。

私人住宅暖氣的感應鍋爐裝置

該設備旨在 將電能轉換為熱能 使用該設備的能量。

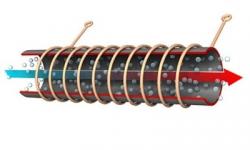

感應裝置 能夠快速升高溫度 與加熱元件不同,冷卻劑。該裝置的一個重要部件是變壓器(電感器),它由兩種類型的繞組組成。

線圈內部產生渦流電流,能量傳送到短路線圈,線圈也充當外殼。當次級繞組接收到足夠的能量時, 瞬間轉化為熱量,加熱冷卻劑。

電感器

該元件是產生交變磁場的裝置的重要組成部分, 裝置由兩種繞組組成 — 初級和次級。它由不銹鋼絲製成,外覆塑膠外殼。這種方法提高了設備的效率和生產率。要製作設備主體,你需要一根粗塑膠管。 直徑5厘米它將作為感應線圈的底座,並成為熱導體的一部分。

逆變器

此組件 吸收家用電並將其轉換成高頻電流之後能量被供給至電感器的初級繞組。

加熱元件

為了做好準備,您需要: 兩根金屬管,其直徑為 2.5公分。 產品應焊接在一起,使部件呈圓形。該裝置不僅可用作加熱元件,還可用作鍋爐芯。

圖1. 手工製作的電磁爐。加熱元件位於爐體內部。

分支管

一根支管用於冷卻劑進入鍋爐, 第二 為暖氣系統提供熱水。

參考。 電感器的計算原則取決於房間加熱所需的鍋爐功率。計算公式: 每10平方米1千瓦 房屋面積,天花板高度不超過三公尺。例如,一個房間的總面積 160米2 帶電源的感應加熱鍋爐 16千瓦。

電磁爐加熱的工作原理

設計 該鍋爐基於電感應器,包括 2個繞組短路內部繞組將輸入的電能轉換成渦流,並在單元內部產生電場,然後進入第二匝。

次級元件起加熱元件的作用。 加熱裝置和鍋爐本體。

傳輸產生的能量 在加熱系統的冷卻劑上。 此類鍋爐採用專用油、純水或防凍液作為熱載體。

加熱器內部繞組接觸電能,產生電壓和渦流。接收到的能量被傳送到次級繞組,隨後鐵芯被加熱。當冷卻液的整個表面加熱後, 它會將熱流傳輸至散熱器。

如何自己製作該設備

您可以自己製作電磁爐,主要就是按照以下說明進行操作。

必要的工具和材料

- 鋼絲鉗、鉗子。

- 循環 泵。

- 逆變器 焊接。

- 球閥和適配器 將設備安裝到加熱系統時需要。

- 銅線、鋼線或不銹鋼線。 最好購買新材料,因為最好不要使用舊線圈的繞線。適合纏繞管道的導線橫截面積是 0.2毫米、0.8毫米、3毫米。

- 一根塑膠管 - 框架 建築。

工作執行程式

要組裝一個簡單的電磁鍋爐,您不需要使用複雜的工具或昂貴的材料。

您所需要的只是一台倒置焊接機。 生產的基本與逐步階段:

- 使用鋼絲鉗將鋼絲或不銹鋼絲剪成碎片 5至7公分。

- 用於組裝設備主體的塑膠管 直徑5公分。 管道應使用切割好的金屬絲緊緊填充,並進行鋪設,使內部沒有空隙。

- 管道的末端附有細粒金屬網。

- 短管段連接到主管道的底部和頂部。

- 用銅線緊緊纏繞管道,圈數 不低於90。 轉彎之間應保持相同的距離。

重要的! 所有裸露的銅線部分都應採用具有良好導電性和導熱性的特殊材料進行絕緣。感應鍋爐 需要強制接地。

- 特殊的適配器連接到加熱器的主體,設計用於插入加熱或管道結構。

- 安裝了循環泵。

- 反相元件與完成的線圈相連。 適用於 18-25 A。

- 加熱系統已準備好填充冷卻劑。

注意力! 如果建築物內沒有冷卻劑,請勿啟動暖氣鍋爐。否則 外殼的塑膠材質將開始融化。

最終結果是,裝置價格低廉、結構簡單,能夠有效地為服務場所供暖。

加熱系統適合安裝感應系統。 附泵浦的封閉式設計,這將在管道中形成水的循環。

塑膠製成的管道也適合連接自製加熱裝置時的安裝工作。

安裝時,必須與附近物體保持一定距離。根據安全規定,加熱裝置必須與其他物體和牆壁保持一定距離。 約30公分以上,從地板和天花板 80公分以上建議在密閉空間內安裝測量液體壓力的裝置,並在出口管處安裝手動排氣閥。

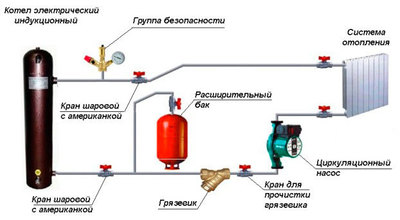

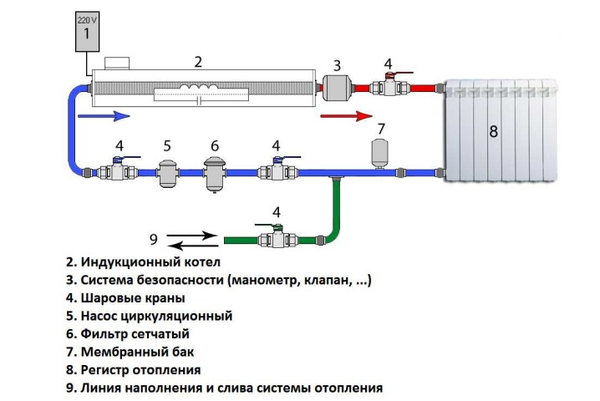

如何用自己的雙手連接鍋爐,圖解

- 直流電源 220伏特。

- 電磁爐。

- 安全元件組(裝置 用於測量壓力 液體, 通風口)。

- 球閥。

- 循環泵。

- 網狀過濾器。

- 用於供水的膜罐。

- 散熱器。

- 加熱系統填充和排水管線指示器。

圖2. 感應鍋爐與加熱系統的連接圖。數字表示結構的各個部分。

有用的視頻

觀看視頻,它將告訴您如何自己製作感應加熱鍋爐。

支持這項技術的主要論點

自己製作感應鍋爐的主要優點是 易於安裝在任何方便的地方製作,無需單獨的房間。例如,只需切掉靠近散熱器入口的管道部分,然後連接加熱裝置即可。自己動手製作感應加熱裝置相當困難,但操作成本低,無需額外維護。 優越的設計品質。

評論